颜真卿之死,背后是叛军控制大运河、拥兵自重;

白居易被调侃“长安米贵,居大不易”,也和大运河有关;

《五牛图》的作者韩滉,击溃了控制汴渠的叛军,解决了皇帝的吃饭问题……

我们今天记住这些唐代名人,是因为他们的诗、书、画,因为他们杰出的文学艺术造诣。

而在唐代,他们的生活、工作,乃至命运归宿,都与一条大河息息相关。

唐兴元元年(784年)八月的一天,蔡州(今河南汝南)城内,76岁的颜真卿跪听了将他赐死的“诏书”。

起身后,他问宦官:“使者是哪一天从长安来的?”宦官说:“自大梁来,非长安也。”

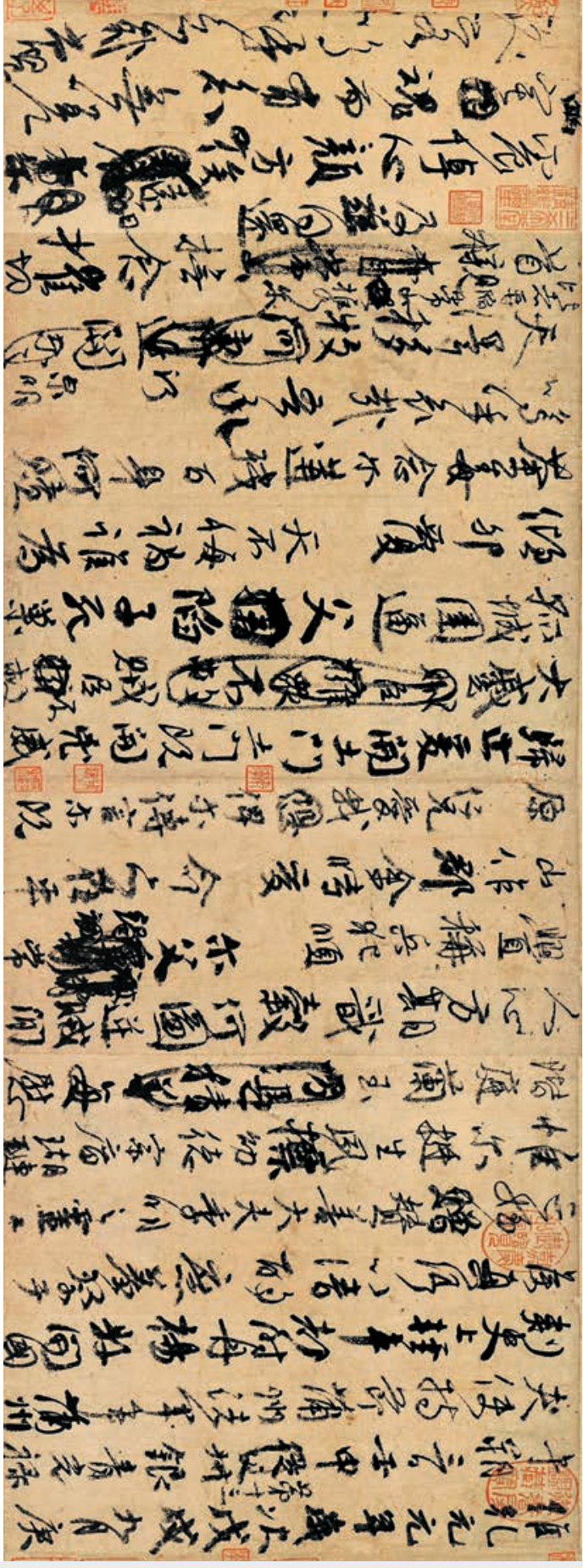

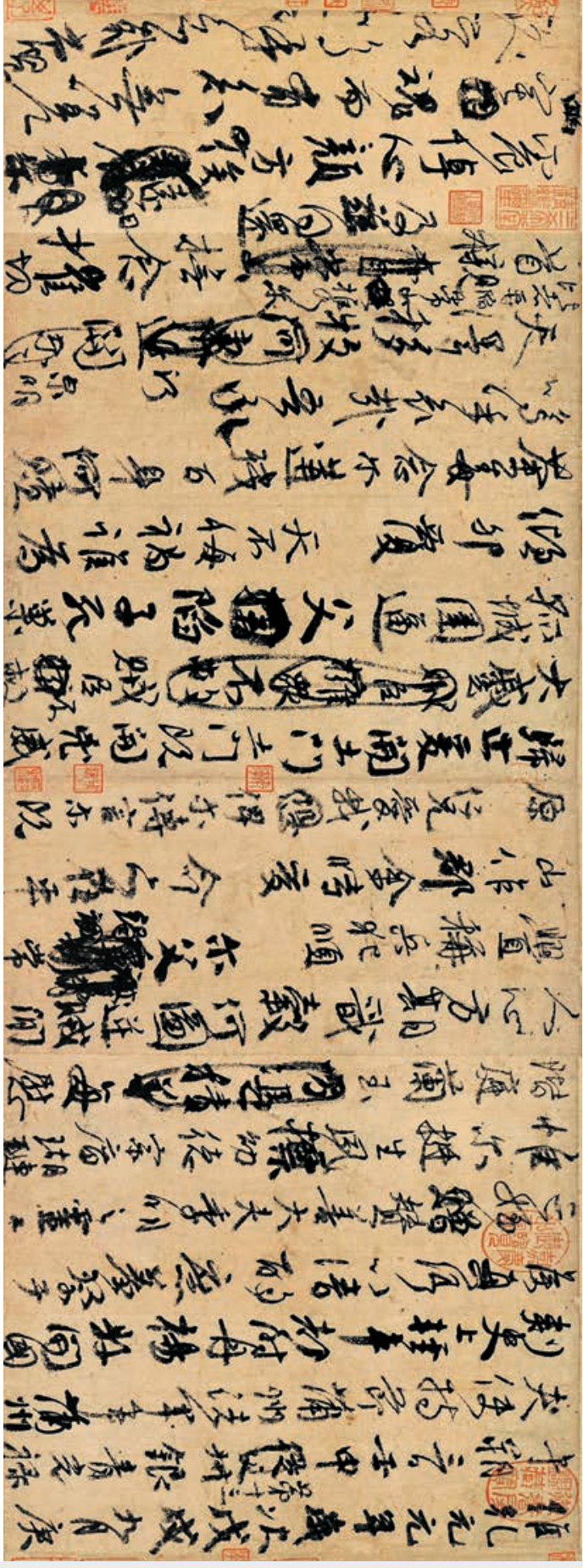

一代名臣、大书法家就这样在悲愤中走完了忠贞、壮烈的一生。 颜真卿《祭侄文稿》 台北“故宫博物院”藏

颜真卿《祭侄文稿》 台北“故宫博物院”藏

大梁当时也称汴州,也就是今天的开封。当年,淮西节度使李希烈拥兵自重,攻占汴州自立为帝。

在李希烈之后,唐贞元八年到十五年,汴州又陆续爆发了五次兵变。为了汴渠,唐德宗和节度使们几乎纠缠一生。

公元806年,唐德宗驾崩后的第二年,一个叫白居易的青年来到长安,拜访文学前辈顾况。顾况开玩笑说:“长安米贵,居大不易。”

为啥“长安米贵”?因为汴渠直接系着长安的粮食安全问题。一旦汴渠不通,连皇帝都可能吃不上饭。

“李希烈”们之所以有“底气”,胆敢和大唐朝廷对抗,也正是因为控制了汴渠。

“尽道隋亡为此河。”在隋代运河的基础上,唐朝并不需要再大规模开凿运河,而是直接“继承”了大运河带来的馈赠。

汴渠勾连着淮河与黄河水系,直接通往富庶的江淮地区,直接关乎长安的吃饭问题。因此,它是隋唐大运河体系中地理位置居中、政治意义最大的一条。

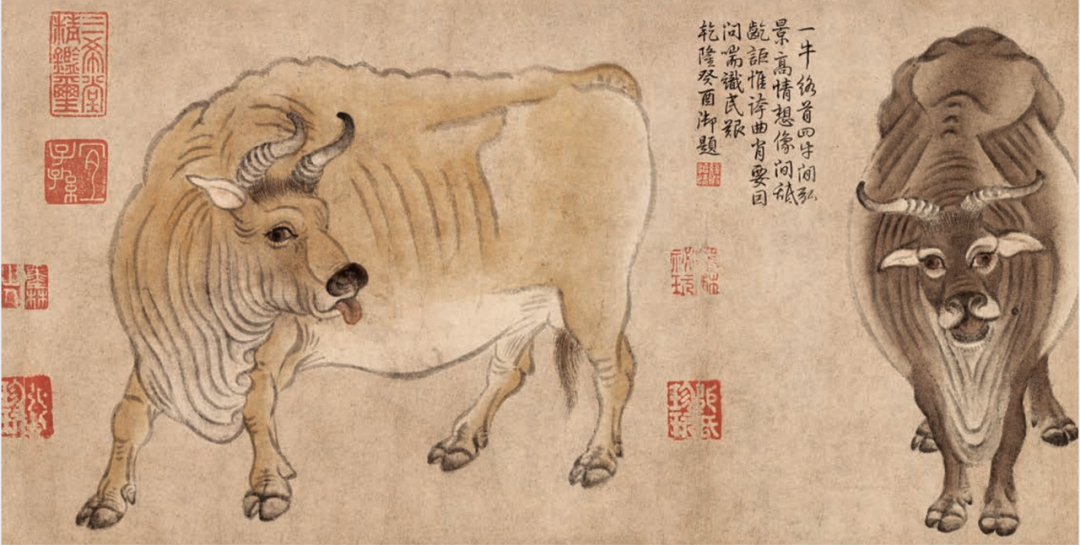

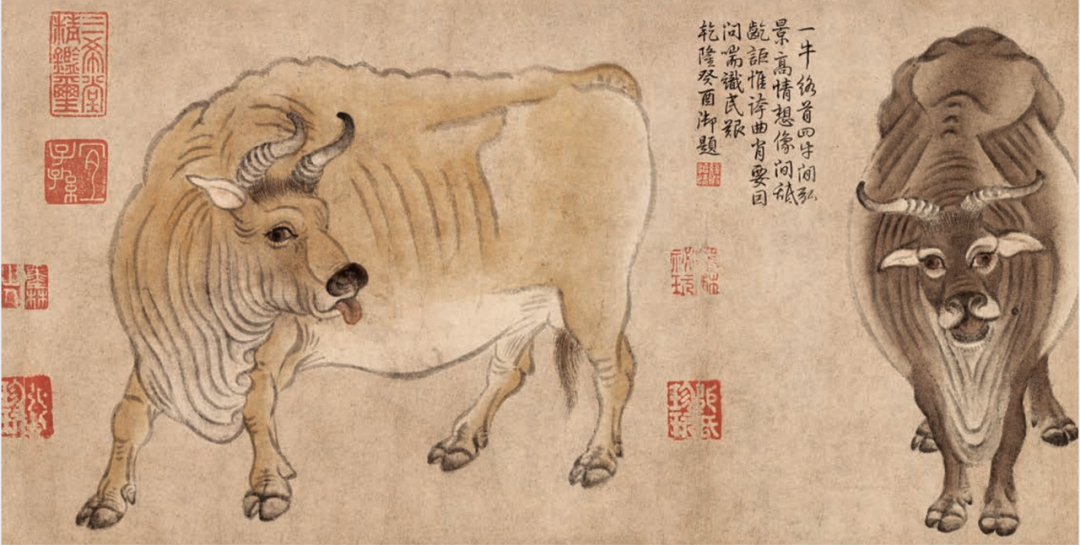

唐德宗父子记得他,是因为他解决了皇帝的吃饭问题。一千年后人们记得他,则是因为传世名画《五牛图》。

韩滉《五牛图》 故宫博物院藏

对于大唐而言,韩滉就像他笔下的老牛一样,一生忠诚,又勤勤恳恳。

作为远在江淮的镇海军节度使,京口(今镇江)是他所控制的江淮要冲,也是江淮往长安运送漕粮的一个重要节点。

他在守卫自己阵地的同时,又支援汴渠上的宁陵城(今河南商丘),与李希烈正面交锋,并将其击溃。此时,他实际上控制了江淮财赋的源头。

唐贞元二年(786年),李希烈叛乱被平定,汴渠终于再一次畅通,韩滉立刻指示向关中发粮。

当时,关中粮食已经吃光,连皇帝身边的禁军也饥肠辘辘。

韩滉三万斛米已到陕州的消息传来,唐德宗激动地对太子说:“吾父子得生矣!”

韩滉《五牛图》 故宫博物院藏

对于大唐而言,韩滉就像他笔下的老牛一样,一生忠诚,又勤勤恳恳。

作为远在江淮的镇海军节度使,京口(今镇江)是他所控制的江淮要冲,也是江淮往长安运送漕粮的一个重要节点。

他在守卫自己阵地的同时,又支援汴渠上的宁陵城(今河南商丘),与李希烈正面交锋,并将其击溃。此时,他实际上控制了江淮财赋的源头。

唐贞元二年(786年),李希烈叛乱被平定,汴渠终于再一次畅通,韩滉立刻指示向关中发粮。

当时,关中粮食已经吃光,连皇帝身边的禁军也饥肠辘辘。

韩滉三万斛米已到陕州的消息传来,唐德宗激动地对太子说:“吾父子得生矣!”

颜真卿《祭侄文稿》 台北“故宫博物院”藏

颜真卿《祭侄文稿》 台北“故宫博物院”藏

韩滉《五牛图》 故宫博物院藏

韩滉《五牛图》 故宫博物院藏