郭守敬(1231~1316),字若思,河北邢台人,元代著名科学家,在天文、水利、数学等方面都有杰出成就。郭守敬自幼从刘秉忠学天文、地理等知识,中统三年(1262),郭守敬向元世祖忽必烈陈述水利六事,深得忽必烈赞许。至元二年(1265),郭守敬即被任命为都水少监,协助都水监掌管河渠、堤防、桥梁、闸坝等的修治工程。至元八年升任都水监,主管全国水利事务。

元代以前的大运河是隋唐时期开凿和形成的,虽然这时的大运河也是北起北京, 南及杭州,但运河的中心或重心在洛阳一带。郭守敬对大运河的贡献主要表现在两个方面:

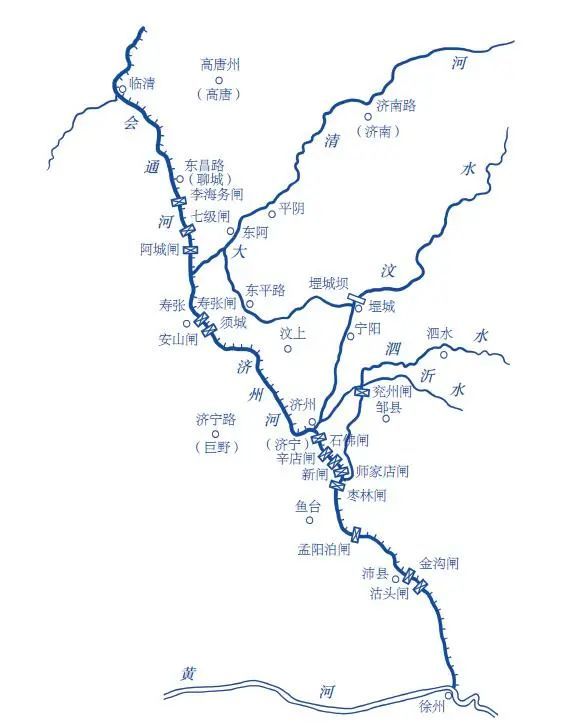

一是规划并设计了山东段运河的地理位置及走向,将大运河截弯取直,比隋唐大运河缩短行程900多千米,初步奠定了后代京杭大运河的走向和格局。

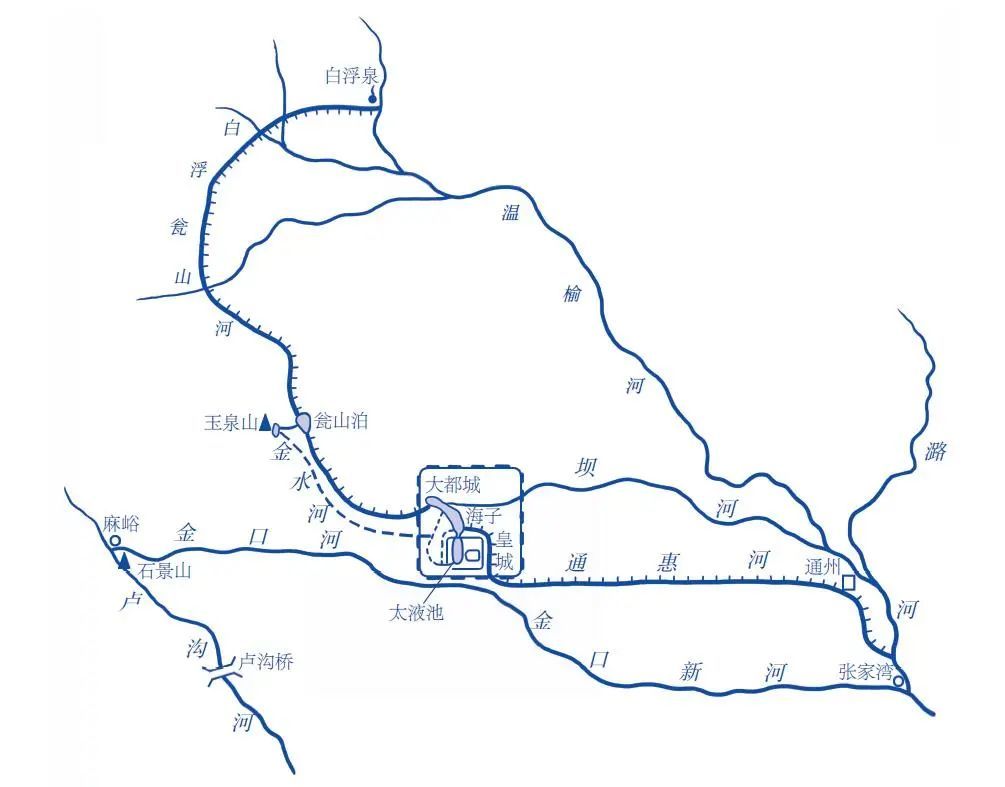

二是设计并亲自主持了通惠河的修建,使漕粮可以直运京城。

山东运河

至元十二年(1275),元军大举进攻南宋。因军事转输问题,元廷“议立水站,命(郭)守敬行视河北、山东可通舟者”。郭守敬考察后认为,“宋金以来,汶、泗相通河道……可以通漕”,并初步形成了大运河弃弓走弦的方案,即将隋朝完成、呈扇面展开的大运河截弯取直:北端自大都起至通州,保留永济渠河北段,后进入山东德州,再南下聊城、临清、济宁,到徐州北入黄河,经淮扬运河(邗沟)过长江与江南运河连通,直达运河最南端的杭州。

济州河开通后,南来漕船可直入大清河至利津县出海,海运至大沽口以达通州,后因大清河出海口泥沙壅堵,不得不改由安民山以北陆运至临清转入御河抵通州。这两条运输线路或风险太大或耗费人力,于是,开凿一条将济州河与御河连接起来的新河道的呼声日高。

至元二十四年(1287),太史院令史边源、寿张县尹韩仲晖向朝廷建议自安民山穿渠至临清通御河。这正是郭守敬早已规划好的通漕线路。为稳妥起见,元世祖又命人再次实地考察,于至元二十六年正月开工,全长125千米,当年六月完工,初名安山渠,后忽必烈命名为“会通河”。

山东运河微山湖段

济州河、会通河的开通,使山东运河规模初备,通过大运河截弯取直、弃弓走弦, 大大缩减了航程和运输成本。

通惠河

什刹海,元代称积水潭,是北京城内重要的漕运码头,亦是通惠河和京杭大运河的北方终点。当时,积水潭码头“舳舻蔽水”,来自全国的物资商货集散于此,使得码头东北岸边的斜街和钟楼一带成为元大都城中最繁华的闹市。自明代起,什刹海的水域面积不断缩小,逐渐失去了运输和码头的功能,如今成为北京中心城区的一个景观湖泊。值得一提的是,郭守敬纪念馆便建在什刹海西海北岸的汇通祠内,静静地为后世讲述着他与大运河的故事。

京杭大运河曾经的终点——什刹海

随着通惠河的开凿,从杭州至北京全长1797千米的京杭大运河终于全线通航,江南漕船可直接驶入大都城,“总设计师”郭守敬功不可没。

节选、整理自《中国运河志》