南博龚良院长参访南博老大殿蓝本——义县奉国寺

-

近日,南京博物院龚良院长参访南博老大殿蓝本——义县奉国寺,与当地的文博干部一同深入考察了奉国寺的建筑构成,探寻南博建筑设计的历史渊源。

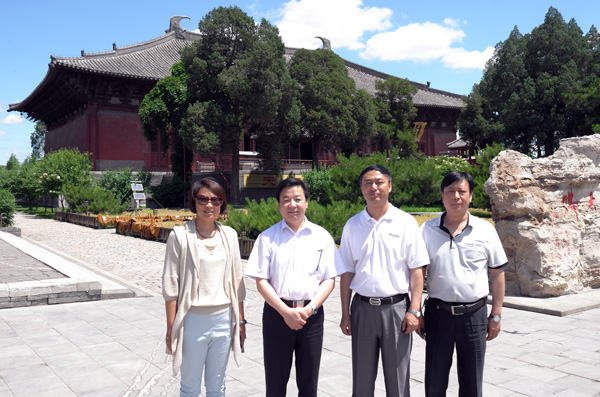

南博龚良院长与辽宁锦州义县的文博干部参访奉国寺

南京博物院,前身是民国时期“国立中央博物院”筹备处。筹备处原拟建人文、工艺、自然三馆,由当时著名的建筑师徐敬直初步设计,经梁思成、刘敦桢先生修改为仿辽代大殿建筑。馆舍于1936年动工兴建,后因时局关系仅建成人文馆,即现如今的南博老大殿。作为20世纪初中国仿古建筑的代表作,以其外部形制、内部结构的特殊性扬名于中国近代建筑史。

一、采用辽代建筑形式

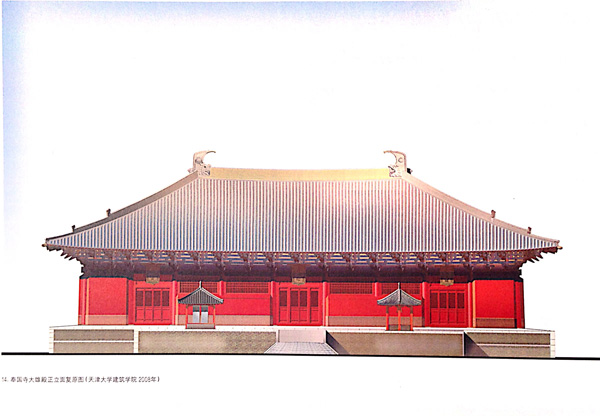

奉国寺(图片来自《义县奉国寺》)

在最初的规划中,“国立中央博物院”的设计规模十分宏大,这就需要建筑风格气魄宏伟,严整开朗,才能达到原本设想中的效果。20世纪初的中国早期现代设计师们,受欧美复古思潮的影响,推崇唐、辽式建筑风格。以梁思成、刘敦桢为首的古建筑研究机构“营造学社”发现,辽代建筑不仅在风格上继承了唐代建筑的豪爽之风,而且更有加强的趋势。辽代建筑以造型朴实雄厚而出名,因此它的屋面坡度较平缓,同时立面上的柱子从中心往两边逐渐加高,使檐部缓缓翘起,不仅给人轻快腾飞之感,减弱了大屋顶的沉重感,同时也扩大了屋子内部的空间,更好地满足展览陈列空间的规整需求。由于当时南京中山东路上其它几幢仿古建筑基本上是采用的仿明清式风格,为了与它们有所区分,辽代建筑成了最好的选择。

二、以奉国寺为设计蓝本

奉国寺(图片来自《义县奉国寺》)

南京博物院老大殿

辽宁锦州义县奉国寺与天津蓟县独乐寺、陕西应县木塔堪称我国辽代木构建筑的典范。而奉国寺可谓最重要的文化遗产。它建于辽开泰九年(公元1020年),其建筑群的主要遗存为大雄殿,是国内现存最古老最庞大的佛殿。其建筑形态反映了辽代建筑的典型特征,既受到宋代建筑技术与规范方面的影响,又在文化价值上保存了唐代遗风。梁思成、刘敦桢为首的设计师团队在多方研究与比较下,最终决定馆舍的建筑外形以奉国寺为蓝本,实现古朴雄厚、气魄宏伟的建筑风格。

三、建设过程中的创新及改变

老大殿的主体结构采用了以奉国寺为蓝本的辽式风格,但是其在各部分细节上仍然有众多的创新以及改变。首先体现在建筑师对于新技术、新材料的应用。在中西文化相碰撞下,采用仿古外形的同时,在内部材料的选用上以西方建筑材料,如水泥为主,与传统的木材相比,既加强了建筑的牢固性,也增加了其使用的年限,可谓一举两得。其次,在内部结构设计的细节上也有自己独特的创意。如将陈列室设计成平屋顶式的结构,这不仅沿用了当时美国众多博物馆所采用的形式,同时也是一次力图将中式建筑与西式建筑相结合的实践。对于传统的建筑形式,平屋顶式的结构更有利于采光、扩大空间等,更加能够适应博物馆这一特殊性公共建筑的各项要求。

为适应发展需求,南博于2009年启动二期改扩建工程,采用悬吊顶升的技术将老大殿整体抬升三米,在此基础上建成历史馆,同时改造艺术馆,新建特展馆、民国馆、数字馆、非遗馆,形成“一院六馆”格局。建筑布局保留了以紫金山为背景的天际线,体现了“金镶玉成,宝藏其中”的理念,在前后关系、檐口高度、材质颜色以及细部装饰等方面形成视觉平衡,造就了今天既有传统元素,又有现代气息,二者协调融合、交相辉映的整体风貌。